प्रारंभिक जीवन और शिक्षा : आर. वेंकटरमण का जन्म 4 दिसंबर 1910 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले के राजामदम में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम रामास्वामी वेंकटरमण था। बचपन से ही वे एक बुद्धिमान और शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी की और बाद में मद्रास (अब चेन्नई) के प्रसिद्ध मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अर्थशास्त्र और इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की।

वेंकटरमण की शिक्षा यहीं समाप्त नहीं हुई; उन्होंने बाद में कानून की पढ़ाई भी की और मद्रास लॉ कॉलेज से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। कानून की शिक्षा ने उन्हें भारतीय संविधान और विधिक प्रक्रियाओं की गहरी समझ दी, जो उनके भविष्य के राजनीतिक और कानूनी जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान : आर. वेंकटरमण की देशभक्ति और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और इसके परिणामस्वरूप उन्हें ब्रिटिश सरकार ने जेल में डाल दिया। उन्होंने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया और स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों का पालन किया।

वह स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग स्वतंत्रता सेनानियों के बचाव के लिए किया। इस समय के दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी में भी अपनी भागीदारी बढ़ाई और स्वतंत्रता के बाद की राजनीति में प्रवेश किया।

प्रारंभिक राजनीतिक करियर : भारत की स्वतंत्रता के बाद, आर. वेंकटरमण भारतीय राजनीति में तेजी से उभरे। उन्हें 1950 में मद्रास प्रेसीडेंसी के विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया। इसके बाद, उन्होंने 1951 में भारतीय संसद के सदस्य के रूप में सेवा की, जहां उन्होंने महत्वपूर्ण विधायी प्रक्रियाओं में भाग लिया। उनके बौद्धिक कौशल और संवैधानिक मामलों की समझ ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया।

1957 में, वे केंद्र सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में नियुक्त किए गए, जहाँ उन्होंने देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देश की औद्योगिक नीतियों को सुधारने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए।

रक्षा मंत्री के रूप में भूमिका : आर. वेंकटरमण का राजनीतिक करियर तब और भी मजबूत हुआ जब उन्हें 1980 में भारत का रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम निर्णय लिए। उनके कार्यकाल के दौरान, भारत ने रक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में महत्वपूर्ण प्रगति की।

वेंकटरमण ने भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को आधुनिक बनाने और उन्हें नई प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित करने के लिए कार्य किया। उनकी अगुवाई में भारत ने स्वदेशी रक्षा उद्योग को विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो आज भी भारतीय रक्षा प्रणाली की एक मजबूत नींव के रूप में काम कर रहे हैं।

उपराष्ट्रपति और संवैधानिक पद : 1984 में, आर. वेंकटरमण को भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में, उन्होंने राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य किया और संसदीय प्रक्रियाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों और संसदीय नियमों का गहरा अध्ययन किया और एक निष्पक्ष एवं कुशल अध्यक्ष के रूप में पहचाने गए।

उनकी संवैधानिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, वेंकटरमण ने सदन के सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार किया और राज्यसभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी दक्षता की सराहना की गई।

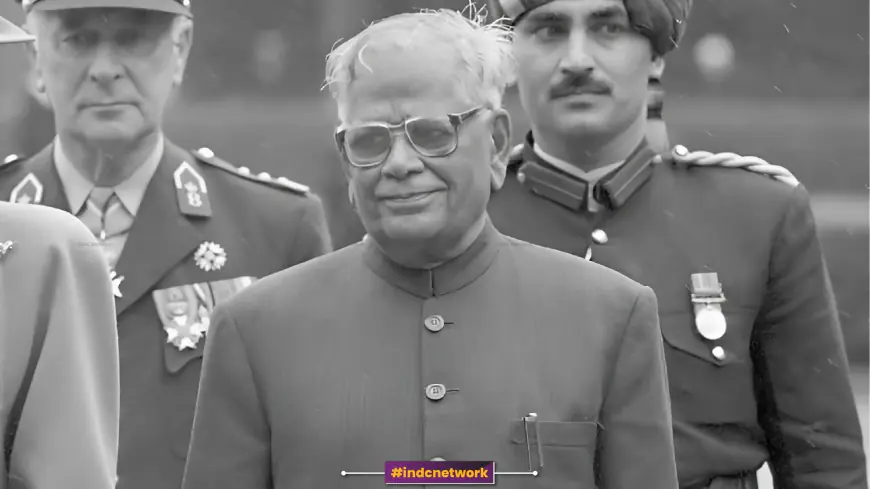

भारत के आठवें राष्ट्रपति (1987-1992) : 1987 में, आर. वेंकटरमण को भारत का आठवां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने देश के सर्वोच्च पद की गरिमा और संवैधानिक दायित्वों का पालन किया। उनका कार्यकाल कई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों से भरा रहा, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था और राजनीति में कई परिवर्तन हुए।

उनके राष्ट्रपति बनने के समय देश में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार थी। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में राजीव गांधी सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक ज्ञान ने उन्हें एक आदर्श राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया।

राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियाँ : आर. वेंकटरमण के कार्यकाल में भारत ने कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया। 1980 के दशक के अंत में देश में आर्थिक संकट गहरा रहा था, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करना था।

इसके अलावा, इस समय भारत में आतंकवाद और अलगाववादी आंदोलनों की घटनाएँ बढ़ रही थीं, विशेषकर पंजाब और कश्मीर में। वेंकटरमण ने इन जटिल मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम किया, ताकि देश की एकता और अखंडता बनाए रखी जा सके।

राष्ट्रपति के रूप में योगदान : आर. वेंकटरमण ने अपने राष्ट्रपति काल में संविधान की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने अपने कार्यकाल में विभिन्न राजनीतिक दलों और सरकारों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखा और हमेशा संविधान के प्रति निष्ठावान रहे।

उनकी अध्यक्षता में भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उपस्थिति को मजबूती से स्थापित किया। उन्होंने विदेश यात्राओं के दौरान भारत के हितों की रक्षा की और वैश्विक समुदाय के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया।

व्यक्तिगत जीवन और सादगी : आर. वेंकटरमण अपने सादगीपूर्ण जीवन और नैतिकता के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी, उन्होंने कभी भव्यता या विलासिता को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया। वे एक गहरे विचारशील व्यक्ति थे और हमेशा समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम करते रहे।

उनका व्यक्तिगत जीवन हमेशा नैतिकता और ईमानदारी से भरा रहा, और उन्होंने अपने पूरे जीवन में उच्च मानवीय मूल्यों का पालन किया। वे भारतीय संस्कृति और परंपराओं के गहरे अनुयायी थे और अपने भाषणों और लेखन के माध्यम से इन मूल्यों का प्रचार करते रहे।

निधन और विरासत : 27 जनवरी 2009 को आर. वेंकटरमण का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही भारतीय राजनीति का एक युग समाप्त हो गया। उनकी सादगी, नैतिकता और संवैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें एक आदर्श नेता और राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया।

वेंकटरमण की विरासत आज भी भारतीय राजनीति में जीवित है। उनके द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनका समर्पण आज भी प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन एक उदाहरण है कि कैसे एक नेता को ईमानदारी और निष्ठा के साथ देश की सेवा करनी चाहिए।

निष्कर्ष : आर. वेंकटरमण का जीवन संघर्ष, सेवा और नेतृत्व का प्रतीक है। उन्होंने भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश की सेवा की और हमेशा संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए काम किया। उनका राष्ट्रपति काल, उनकी सादगी, और उनके द्वारा निभाई गई जिम्मेदारियों ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक सम्मानित स्थान दिलाया।